美UCSF "언어 학습, 뇌 신경가소성-모국어 안정성 간 균형에 개인차"

[데일리포스트=김정은 기자] 외국어를 배우면 지금까지와는 다른 가치관을 경험하고 해당 언어를 사용하는 사람과 직접 대화를 나눌 수 있다. 하지만 외국어를 빠르게 습득하는 사람이 있는가 하면 특히 애를 먹는 사람도 있다.

외국어 학습능력에 이러한 개인차는 왜 생기는지, 미국 샌프란시스코 캘리포니아대(UCSF) 신경과학자들이 하나의 가능성을 제시했다.

연구 결과는 미국 국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences) 8월 30자로 게재됐다.

이번 실험은 과거 뇌전증 발병으로 뇌 수술을 받고, 발작 원인을 규명하기 위해 뇌에 전극을 삽입한 19세~59세의 10명 환자를 대상으로 진행했다. 연구에는 UCSF 뇌전증 센터의 7명의 환자와 아이오와 대학 병원&클리닉의 뇌전증 센터의 3명의 환자가 참여했다. 이들은 본인의 뇌 영역에 배치된 고밀도 256개 채널 전극에서 데이터를 수집하는 데 동의했다.

연구팀은 실험 참가자에게 성조 언어인 북경어를 들려주고 뇌가 어떻게 반응하는지 전극을 통해 확인했다.

성조 언어는 중국어·스웨덴어처럼 낱말의 의미를 성조(聲調)의 변화에 따라 구별하는 언어로 실험 대상자는 모두 비(非) 성조 언어인 영어를 모국어로 하고 있어 소리 변화를 확인하기가 쉽지 않다.

연구팀의 매튜 레너드 교수는 "언어의 소리(音)를 배우는 것이 언어 학습의 첫 단계"라고 생각해 실험 참가자에게 소리의 차이를 인식시키는 실험을 시작했다. "이번 연구는 사람들이 처음으로 외국어의 소리를 듣고 이를 식별할 수 있게 되는 과정에서 뇌에 어떤 변화가 일어나는지에 대한 통찰을 제공한다"고 언급했다.

우선 참가자를 대상으로 각기 나이가 다른 남성과 여성 중국어 네이티브의 녹음한 목소리를 들려주었다. 화자는 ma와 di 등의 음절을 1성에서 4성까지 다른 성조로 발음했다.

실험 참가자는 음절을 각각의 성조에서 듣고 난 뒤 이를 구분해(톤이 올라감·내려감·올라갔다가 내려감·동일하게 유지) 표시하고 본인의 생각이 맞는지에 대한 피드백을 받았다. 1회에 5분~10분간 이어지는 일련의 학습을 며칠에 걸쳐 약 200회 반복해 실시했다. 초기 학습 단계를 거치면서 참가자들은 소리를 분류하는 데 어느 정도 능숙해졌다.

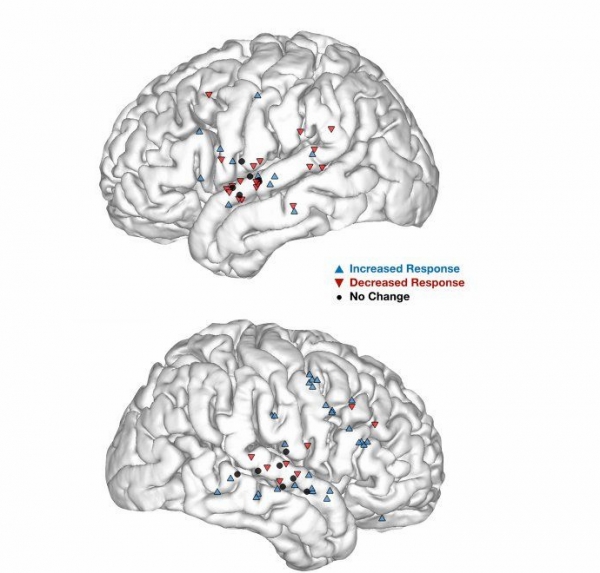

연구팀이 신경 신호를 분석한 결과, 실험 참여자가 언어를 학습함에 따라 소리의 처리를 담당하는 뇌 영역의 청각 피질 전체에서 신경세포(뉴런)의 움직임이 활발하게 나타났다.

또 중국어 성조에 익숙해지는 과정에서 뇌 청각 피질 곳곳에 흩어진 뉴런 다발에서는 신경세포 간 연결 변화 등 미세한 조정도 함께 이뤄지는 것으로 확인됐다. 즉, 일부 영역에서 활동이 증가하면 다른 영역 활동이 감소하면서 미세한 균형을 유지하는 것으로 확인된 것.

무엇보다 성조에 따라 활성화되는 부위가 달랐으며, 개인마다 활성화 부위도 다르게 나타났다. 연구팀은 활성화되는 이러한 뉴런의 차이로 인해 외국어 언어 학습에 필요한 신경가소성(Neural plasticity:우리의 경험이 신경계의 기능적 및 구조적 변형을 일으키는 현상)과 모국어 안정성 유지 사이에 균형이 달라지면서 사람에 따라 언어 학습능력에 차이가 발생하는 것으로 추정했다.

이는 성인이 된 이후 외국어를 배우는 것이 상대적으로 왜 어려운가에 대한 의문에도 단서를 제공한다.

연구팀은 "신경 신호로 뇌 활동을 분석해 새로운 언어를 처음 듣고 익숙해지는 과정에서 뇌에서 실제로 어떤 일이 일어나는지 처음으로 알게 됐다"며 "새로운 언어를 배우면 모국어를 인식하는 뉴런은 유지하면서도 뇌 전체를 보다 균형 있게 사용할 수 있게 된다"고 설명했다.