ㅣ데일리포스트=김정은 기자ㅣ코로나 19에 감염된 환자 중 일부는 감염성이 사라진 후에도 다양한 증상이 남는 코로나19 장기 후유증, 이른바 '롱코비드'(Long COVID)를 겪는 경우가 있다.

마얀 레비(Maayan Levy) 미국 펜실베이니아대 의대 교수 연구팀이 롱코비드에 시달리는 사람은 신경전달물질인 '세로토닌(serotonin)'이 부족할 수 있다는 연구 결과를 새롭게 발표했다.

이번 논문은 국제학술지 '셀(Cell)'에 게재됐다.

코로나19에서 회복되더라도 여전히 증상이 이어지는 '롱코비드' 환자는 세계 각국에서 보고되고 있다. 롱코비드 후유증으로는 ▲집중력 저하 및 건망증이 심해지고 머리가 멍한 느낌이 이어지는 '브레인 포그(Brain fog,뇌안개)' ▲권태감 ▲미각 및 후각 상실 ▲호흡 곤란 등이 있다. 다수의 관련 연구 결과가 보고되면서 롱코비드의 사회적 영향에 대한 우려감이 높아지고 있으며, 세계적으로 수천만 명이 롱코비드를 앓고 있다는 통계도 있다.

연구팀이 롱코비드 환자 58명의 혈액샘플을 분석한 결과, 코로나19에서 완치된 건강한 대조군과 다양한 차이가 있는 것으로 나타났다.

특히, 롱코비드 환자는 신경전달물질 '세로토닌'의 수치가 낮은 것으로 나타났다. 세로토닌은 도파민과 노르아드레날린을 제어해 정신을 안정시키는 작용을 하고 수면과 체온 조절 등에 관여한다. 또 롱코비드 환자의 대변 샘플에서는 신종 코로나바이러스(SARS-CoV-2) 잔해가 검출됐다.

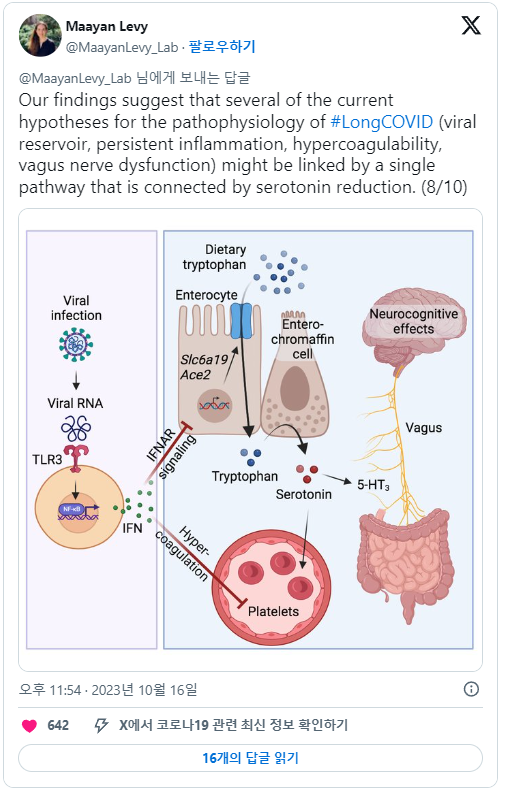

연구팀에 따르면 롱코비드와 관련된 바이러스성 물질은 환자 체내에서 바이러스로부터 몸을 보호하기 위한 신호전달 단백질 '인터페론(Interferon)'을 체내 면역계에 과도하게 내보내는 방아쇠가 된다. 과도하게 방출된 인터페론은 체내에서 염증 반응을 일으켜, 장내에서 세로토닌을 만들기 위한 아미노산인 트립토판(tryptophan) 흡수가 저해된다.

또 염증이 장기화되면 세로토닌 운반 역할을 하는 혈소판 기능도 떨어진다. 그 결과, 체내 세로토닌 순환이 악화되면서 뇌·장·기타 장기 사이에서 신호를 보내는 미주신경(Vagus nerve) 기능이 나빠진다.

레비 교수는 "롱코비드와 관련된 ▲바이러스가 체내에 남는다 ▲염증이 장기화된다 ▲미주신경이 기능장애를 일으킨다 등의 가설은 '세로토닌 수치 감소'라는 단일 원인으로 연관되어 있을 가능성을 시사한다"고 말했다.

연구팀은 또 의도적으로 세로토닌 수치를 낮춘 쥐를 이용해 기억력 테스트를 진행했다. 그 결과, 미주신경 활동이 억제됐을 뿐만 아니라 기억력 테스트 성적도 하락했다.

이후 연구팀이 세로토닌 수치를 높일 수 있는 항우울제인 ‘플루옥세틴’을 투여해 쥐의 세로토닌을 회복시켰더니 미주신경 기능장애는 완화되고 기억력 테스트 성적도 향상됐다.

레비 교수는 "이번 발견이 코로나19 진단과 모니터링, 치료를 위한 임상 연구로 이어지길 기대한다"고 언급했다.